初めてお葬式をされる方

「身近な人が亡くなったら、自分は何をしたら良いのだろうか」という不安を誰もが持っているかと思います。 ここでは、ご心配な時に準備しておくことや、ご葬儀の流れをご案内しています。 参考にご覧ください。

ご葬儀の流れを理解していただく

ご逝去されてから御火葬までの葬儀の流れを一つ一つわかりやすくお伝えすることによってご不安だったお気持ちは取り除かれていくと思っております。

ライトホールエチゴはお客様のお気持ちになってすべてのご質問、ご不安を解決できるまでキチンとご説明してまいります。

※地域・宗派によって順番、作法が異なる場合がございます。

危篤・臨終

-

STEP1緊急時、ご連絡くださいもしもの時はすぐにお電話ください。不安なお気持ちを少しでも安心に変えられるよう今後の流れを明確にお伝えいたします

-

STEP2臨終のとき病院でお亡くなりになられた場合、ご自宅(または葬儀場)へ故人様を搬送する必要があります。

当社にご連絡下さい。ご希望の時間にお迎えにあがらせていただき、搬送いたします。

ご自宅でお亡くなりになられた場合は、医師の死亡宣告を受けた後、当社にご連絡下さい。

今後の手続き等をお話しさせていただきます。 -

STEP3死亡診断書お亡くなりになられると医師により死亡診断書(死体検案書)が発行されますので、当社にお預け下さい。

死亡届は当社が代行して行います。 -

STEP4御僧侶へのご連絡(仏式の場合)御僧侶への連絡の際には、ご遺体の搬送先を伝えます。

菩提寺がない場合は、当社よりお寺を紹介することも可能です。

故人様の安置・通夜の準備

-

宗教・宗派にしたがって、ご遺体を安置いたします。御自宅へのお帰りが難しい方でも、射水市内で、専用安置施設をご用意いたしておりますので、ご安心ください。

-

STEP1枕飾り(まくらかざり)当社にて準備いたします。

-

STEP2枕経(まくらぎょう)亡くなられてから最初にお勤めいただくお経を「枕経」といいます。

その際は平服で構いません。 (時間帯や御僧侶の都合もありますので、深夜などの場合は翌日になる時もあります。) -

STEP3喪主・世話役の決定大切な家族を失い気持ちの整理もつかぬままのことと思いますが、これから葬儀を執り行うにあたってまず「喪主」を決定しなければなりません。

喪主様はご遺族の代表として葬儀全般の責任者となります。

また、常に故人様に付き添い、故人様に代わり弔問を受ける立場となります。

通常、喪主様はその後の法事を主催する「施主」という立場になりますので、末永く故人様の供養が出来る方を選ぶことが大切になってきます -

STEP4日時・場所の決定御僧侶・斎場(火葬場)・式場の都合を確認の上、通夜・葬儀の日時、場所を決定します。

-

STEP5訃報案内通夜・葬儀の日時・葬儀の形式・式場・喪主が決まったら、親戚、町内、会社関係等、必要な関係各位に連絡します。

※葬儀のご内容により異なる場合がございます。 -

STEP6通夜・葬儀打合せ会葬者の規模を想定し、必要な費用の見積りを作成します。

受付・記帳係の手配をします。

御僧侶への御布施等、諸経費を含め現金を準備していただきます。 -

STEP7納棺・式場へ移動納棺はいつ行うか決まりはありませんので、御僧侶の指定の時間がなければご遺族様と当社で話し合い、日時を決めます。

その際、故人様には白装束を施し、故人様の愛用品なども一緒におさめます -

STEP8通夜の準備・打合せ供花は通夜が行われる式場(会館)に直接届けられるので、贈り主を記録しておきましょう。

また供花・供物辞退の案内があった場合は、従うのが礼儀となります。

供花・供物の配列は、基本は故人様との関係の深さから、遺族→親戚→関係企業・団体→友人・知人の順に配列します。 贈り主の社会的な地位なども考慮する必要がありますが、著名人や公職だからといって、御遺族や御親戚より上位には配置しないのが一般的です。 供花・供物の配列にはご遺族が立ち会い、指示するのがよいでしょう。

通夜

-

定刻に合わせて、弔問客の受付を行います。故人様との関係によって、「御親戚・御一般」 「会社御関係」など複数の受付口を配置する場合もあります。

一般的な通夜の流れは以下の通りです。 開式→僧侶入場→読経→僧侶法話・説教、退席→遺族挨拶→閉式 -

STEP1礼状・返礼品(香典返し)について返礼品とは、通夜や葬儀にて御香典を頂いた方に、感謝の気持ちを込めて礼状とともにお渡しする品です。

富山県富山市にかかわらず富山県全域において、香典返し(会葬返礼品)とは別にお通夜の当日のみ、

弔問者がお帰りの際にお通夜菓子をお渡しする風習があります。

(地域によっては行われないエリアもございます。) これには「弔問者にお茶も出さずに申し訳ございません。」といった気持ちが込められています。 -

STEP2通夜振る舞い通夜の後、故人様への供養とともに、弔問へのお礼のしるしとして「通夜振る舞い」の席を設けます。

料理を提供する場合、人数が直前になるまで予想できないこともあり、盛り合わせのオードブル等の大皿を取り分ける場合が多くみられます。 地域の慣例・風習もありますので、当社にご相談ください。 -

STEP3葬儀・告別式の準備以前は葬儀参列者の名前を順番を作り読み上げていましたが、近年では前の席より順次焼香していただくケースも多くなっています、地域の風習や希望もありますので検討が必要です。

-

STEP4弔電の確認・整理読み上げる順番に整理しておきます。。

-

STEP5お斎(会食)出席者の確認・座席表の作成明日の会食の人数と名前を報告いただきます。

葬儀・告別式

-

通夜と同様の要領で、会葬者の受付を行います。会葬者には、通夜と葬儀・告別式の両方に参列される方もおります。

通夜に弔問いただいた方は、通常通夜弔問の際に香典を持参されているので、受付する必要はありません。 一般的な葬儀の流れは以下の通りです。 開式→僧侶入場→読経→(弔辞)焼香→僧侶退室→弔電→遺族挨拶→閉式→お別れ・出棺 -

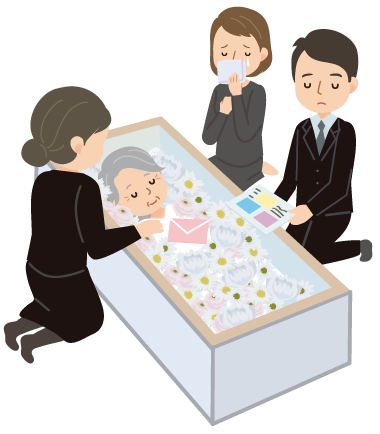

STEP1葬儀・告別式葬儀・告別式は、ご遺族・会葬者が故人様とお別れする儀式です。

近年では、時間的な問題から葬儀と告別式を同時進行で行うことが一般化してきました。

供花を短く切り取り、一人一輪ずつ柩に入れながら、お別れを告げます。

喪主から故人様との血縁が濃い順に、一般の会葬者も行います。

出棺

-

葬儀・告別式が終わり、柩を霊柩車(寝台車)にて斎場(火葬場)へと搬送いたします。一般会葬者は合掌して見送ります。

-

STEP1火葬斎場(火葬場)に到着したら、告別室にて僧侶が同行されている場合は野辺送りの読経を行い故人様にお別れをします。

炉内へ納められた後は控室へ移動し係員の指示があるまで待機します。

係員より連絡がありましたら、全員で収骨室へ移動します。

係員の指示に従って、収骨をして下さい。

収骨・骨上げが終わったら、骨壺に納められた遺骨と火葬済印の押された「埋火葬許可証」を受け取り、式場に戻ります。 -

STEP2遺骨法要骨上げの後は、式場(または寺、自宅)に戻り、「後飾り壇」に遺骨、位牌、遺影を安置して、僧侶に読経・供養していただきます。

これを「還骨法要」と言います。お骨になって帰ってきた故人様を追悼する儀礼です。

初七日法要

-

還骨法要に引き続き、「初七日法要」を行います。本来は故人様が亡くなった日から7日目に行う仏教では大切な法要ですが、喪家及び会葬者双方の負担を軽減するために、最近では還骨法要と併せて行うのが一般的となっています。

還骨法要と繰り上げ初七日法要を併せて、初七日中陰法要ともいいます。 -

STEP1お斎(精進落とし)繰り上げ初七日法要が終わると会食の宴席に移ります。

僧侶、世話役をはじめ葬儀でお世話になった方々を招き、お礼と労いのために催すものです。 -

STEP2後飾り壇仏教の葬儀では、逝去日から「忌明け」とされる四十九日までの期間を「中陰」と呼び、

自宅内の仏壇横もしくは仏壇前に「後飾り壇」をつくり、ここに葬儀・火葬を終えた故人様の遺骨・位牌・遺影を安置します。